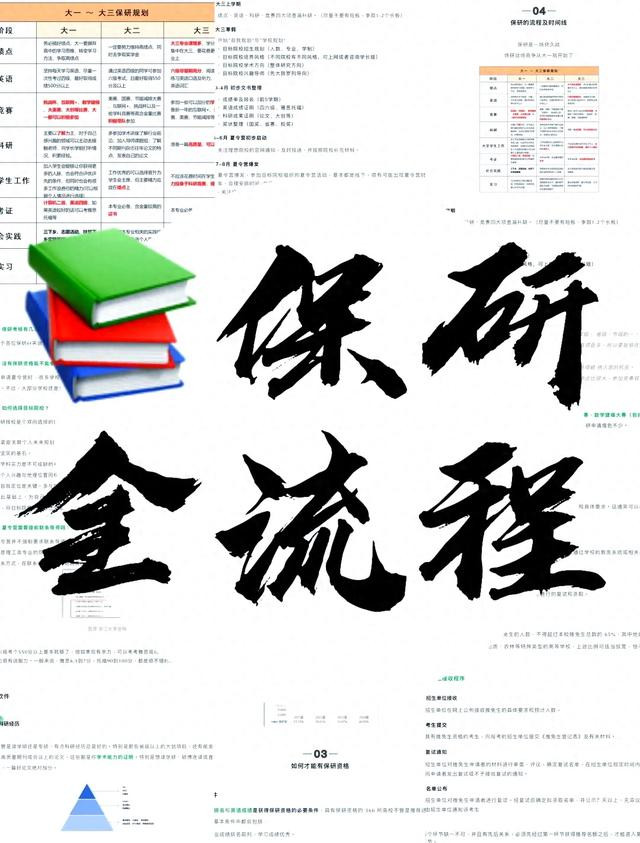

“90%的保研失败源于大一的无知”这一说法虽略显绝对,但确实点出了保研准备中“早期规划”的重要性。保研是一场长期战役,大一的“轻视”或“误判”,往往会在大三形成难以弥补的差距。以下从原因、关键节点和应对策略展开分析,帮你理解“大一为什么重要”:

一、大一“无知”的3个致命误区

很多学生在大一容易陷入这些认知偏差,直接影响后续保研竞争力:

1. “成绩不重要,大一先玩”

保研的核心是绩点排名(尤其是专业前5%-10%),而大一课程往往是基础课(学分高、难度低),是拉开差距的关键期。比如高数、大学英语等课程,一旦成绩不理想,后续专业课再努力也很难“翻盘”。

举例:某专业保研线要求前10%,大一绩点排名20%的学生,即便大二大三逆袭到前5%,总排名也可能被大一的“劣势”拖累。

2. “科研/竞赛大二再准备”

优质科研经历(如跟着导师做项目、发表论文)、高含金量竞赛(如“挑战杯”“数学建模国赛”)需要长期积累。大一不主动接触,大二可能连入门机会都没有(比如实验室招助理优先选大一生,方便培养)。

3. “不清楚保研规则,盲目努力”

不同学校的保研政策差异极大:有的看重“综合测评”(加分项多),有的只看“纯成绩”;有的专业有“保研名额倾斜”(如实验班、基地班),有的则严格按全院排名。大一不了解规则,可能会在“无效努力”上浪费时间(比如疯狂参加不加学分的活动)。

二、大三“猛醒”却没机会的核心原因

保研的准备周期具有“不可逆性”,大三时的关键短板很难补救:

绩点差距无法追回:保研看“前3年总绩点”,大一占比约30%-40%,若前两年排名靠后,大三单年成绩再高也难以扭转总排名。

科研/竞赛“来不及”:优质成果(如核心期刊论文、国赛奖项)通常需要6-12个月以上的准备,大三下学期才开始,根本赶不上夏令营/预推免的申请(一般在每年5-9月)。

信息差导致错过机会:比如某些学校有“直博项目”“跨专业保研政策”,需要提前1-2年准备(如辅修目标专业课程),大三才了解,时间完全不够。

三、大一该做的3件“保命事”

想要避免“大三后悔”,大一必须做好这3件事:

1. 死磕绩点,守住“底线”

优先保证所有课程“不挂科、少扣分”,尤其学分高的基础课(如专业导论、大学物理)。

了解课程考核方式(平时成绩占比、考试重点),主动向学长学姐讨教学习方法,避免“自我感动式学习”。

2. 主动“破冰”,积累资源

开学后1个月内,找到本院保研成功的学长学姐,了解:

本专业近3年的保研名额、排名要求、加分政策(如竞赛/论文/志愿服务的加分细则);

哪些老师有优质科研项目,如何加入(比如通过邮件联系,表达“愿意打杂、学习”的态度)。

关注学校“创新创业学院”“教务处”官网,提前了解可参加的竞赛(如大一可尝试“校级建模赛”练手)。

3. 明确方向,初步规划

思考未来想保研的方向:是本专业深造,还是跨专业?跨专业需要提前修哪些课程(如跨考计算机可能需要补修C语言、数据结构)?

若目标是顶尖院校(如清北复交),从大一开始就要瞄准“高绩点+硬核科研”;若目标是本校或同层次院校,重点保证绩点排名,适当参与加分项即可。

四、总结:保研是“战略战”,而非“突击战”

大一的核心任务不是“卷到第一”,而是“不犯错、不掉队”:通过了解规则、守住绩点、积累资源,为大二的“发力”和大三的“冲刺”打下基础。

当然,“大一没做好”也不意味着完全没机会——若前两年排名差距不大(如前20%),可通过大三“极致提分+突击高含金量竞赛”搏一把;但如果差距过大(如前50%),则建议提前规划考研或留学,避免陷入“保研无望、考研也来不及”的被动局面。

记住:保研的关键不是“大三有多努力”,而是“从大一就知道该往哪走”。

股票配资知识网首选提示:文章来自网络,不代表本站观点。